こんにちは、shunsukeです。

英語学習継続323日目。そろそろ「花見」のシーズンですが、英語で何というか知ってますか?

「花見」を調べると、「cherry blossom viewing party」と英語に訳されます。しかしあまり自然な英語ではないとのことで、多くのネイティブスピーカーは、上記の変わりに日本語の「hanami」を使っているそうです。要するに、日本語も英語も一緒ということですね!今年は花見が出来るのかどうかわかりませんが、綺麗な桜並木を見たいなと思う今日この頃です。

今日は、皇居にある「旧江戸城 外桜田門」【重要文化財】の石垣と「二重橋」についてご紹介します。

目次

もくじ

- 旧江戸城 外桜田門について

- 旧江戸城 外桜田門の石垣について

- 二重橋について

- さいごに

旧江戸城 外桜田門について

「旧江戸城 外桜田門」とは

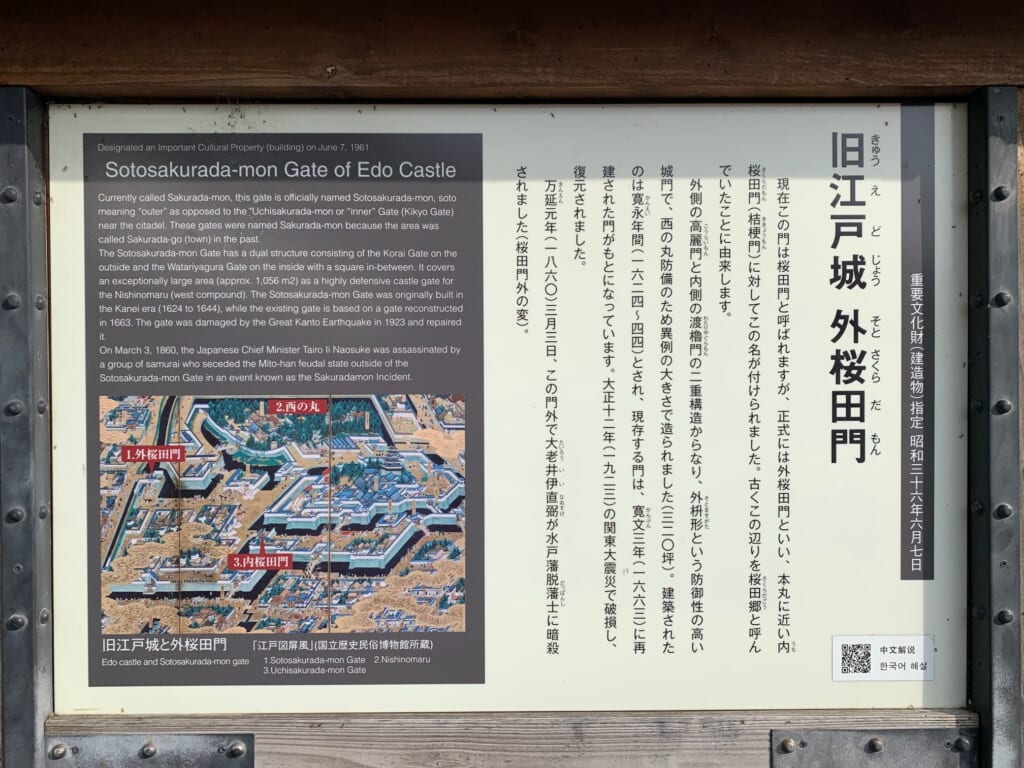

皇居の旧江戸城西側にある「外桜田門」。この門は桜田門と一般的には言われていますが、正式には「外桜田門(そとさくらだもん)」です。本丸に近い内桜田門に対して、この名が付けられています。

江戸時代前期の1644年に門が建てられ、その後1663年に再建されます。大正12年(1923年)の関東大震災で大きな被害を受け、その後復元されています。

昭和36年(1961年)に国の重要文化財に指定されています。幕末の1860年、この門の前で大老の井伊直弼が水戸藩の脱藩士に暗殺された「桜田門外の変」は有名な事件です。

アクセスマップ

コメント